Новости и события

День отца появился в России совсем недавно: 4 октября 2021 года Владимир Путин подписал указ, которым утвердил его как официальный праздник "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

Согласно указу, День отца празднуют в России в третье воскресенье октября. В 2025 году он выпадает на 19 октября.

Поскольку праздник относительно молодой, массовые традиции еще формируются. Обычно в этот день дети и супруги уделяют внимание отцам – поздравляют, готовят семейные мероприятия. Часто это просто уютный домашний праздник: совместный ужин, прогулка, рассказы историй о семье, вручение открыток и памятных знаков внимания.

Во многих регионах проходят тематические мероприятия: фотоконкурсы "Мой папа", акции "Папин день", концерты или встречи, посвященные отцовству и семье.

Этот праздник посвящён мужчинам, которые заботятся о своих семьях, воспитывают детей и передают им жизненный опыт. Для каждого ребёнка папа – это пример силы, опоры и поддержки.

День отца — это не просто ещё один праздник в календаре. Это напоминание о тех, кто всегда рядом, даже если не говорит об этом вслух. Отцы редко требуют благодарности, но именно их поддержка, уверенность и спокойствие становятся фундаментом, на котором держится семья. Современный ритм жизни часто не оставляет времени на тёплые слова, но 19 октября — отличный повод остановиться и сказать «спасибо». Пусть День отца станет не разовым событием, а доброй традицией — временем, когда дети вспоминают, как важно просто быть рядом. Ведь иногда самое ценное, что можно подарить, — это внимание, время и ощущение, что папа по-прежнему главный герой в твоей жизни.

- Работодатели не смогут произвольно снижать премии сотрудникам

С 1 сентября в Трудовом кодексе РФ прямо пропишут, что работодатели вправе уменьшить премию из-за проступка сотрудника, но с ограничениями:

- Уменьшить стимулирующие выплаты можно только за период, в котором к сотруднику применили дисциплинарное взыскание.

- Снижение не должно превышать 20% месячной зарплаты.

- Увеличили пособие по беременности и родам для студенток

С 1 сентября выплату рассчитывают исходя из 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, а не из стипендии, как раньше. . Благодаря этому пособие за 140 дней декрета вырастет в среднем до 90 000. Точный размер зависит от региона.

- Обществознание будут преподавать только с 9 класса

Обществознание исключили из программы 6-8 классов. Общее количество рекомендованных часов обществознания в 9 классе составит 34 — по одному в неделю при 34 учебных неделях. Раньше на обществознание в 6 - 9 классах отводилось 136 часов - по одному в неделю.

- Зажигалки подросткам будут продавать только по паспорту

Вступили в силу штрафы за продажу несовершеннолетним бытовых товаров со сжиженным газом: зажигалок, баллончиков для их заправки или туристических плиток. Поэтому при продаже таких товаров у молодых людей продавцы будут проверять паспорт, лицам до 18 лет откажут в покупке.

- Ввели период «охлаждения» по потребительским кредитам

С 1 сентября банки и МФО во многих случаях не могут выдавать людям займы сразу после согласования индивидуальных условий договора.

Если сумма потребительского кредита от 50 000 до 200 000, банк или МФО передаст человеку деньги не ранее чем через четыре часа после того, как тот подпишет договор. Если заем более 200 000 , минимальный период «охлаждения» - 48 часов. В это время гражданин сможет отказаться от получения денег полностью или частично.

Банки и МФО обязаны немедленно письменно извещать заемщиков о сроках предоставления денег и праве на отказ от займа, в том числе в период «охлаждения». Правило не нужно соблюдать, например, в таких случаях:

- у человека есть поручители или созаёмщики;

- кредит выдают под залог машины, деньги сразу поступают на счета автосалона — продавца авто;

- банк перечисляет деньги компании или ИП в счет оплаты товаров, работ либо услуг, которые приобретает заемщик. Исключение - покупки через интернет.

Цель новшества - защитить граждан от мошенников, которые вынуждают брать деньги в банках и потом переводить им, а также от импульсивных покупок на заемные средства.

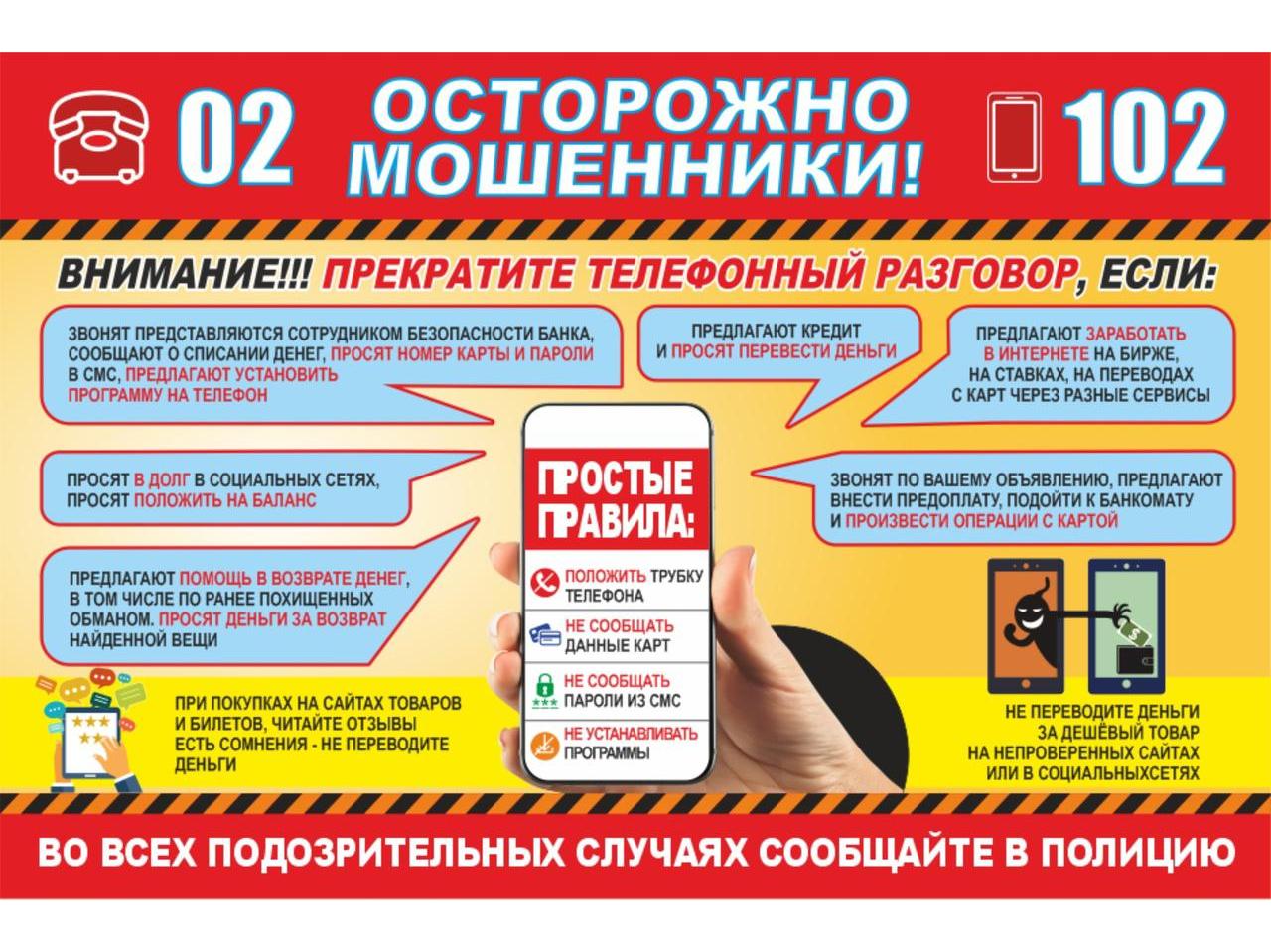

- Банки ограничат выдачу наличных через банкомат, если заподозрят мошенничество

С 1 сентября банки обязаны выявлять признаки выдачи денег через банкоматы без добровольного согласия клиента. Делать это они будут до того, как человек снимет наличные.

Всего таких признаков девять. Среди них, например, непривычное время суток для снятия денег, местонахождение банкомата или сумма запроса, досрочное закрытие вклада на сумму более 200 000 по требованию вкладчика, смена номера телефона для пользования Интернет-банком.

Если банк выявит тот или иной признак, он сразу же сообщит об этом клиенту и на 48 часов ограничит выдачу наличных в банкомате до 50 000 в сутки.

- Появится сервис «второй руки» для защиты от мошенников

С 1 сентября россияне смогут подключить сервис, позволяющий назначить доверенное лицо, которое будет контролировать банковские операции. Помощник сможет подтверждать или отклонять переводы, в том числе с использованием карт и через СБП, если они кажутся ему подозрительными. Контроль может распространяться и на снятие наличных.

Способ подключения сервиса каждый банк определит сам. Если клиент откажется от услуги, ее должны отключить в течение суток. Чтобы лишить помощника права подтверждать операции, нужно подать заявление в банк.

- Можноустановить самозапрет на оформление сим-карт на свое имя

Граждане могут через Госуслуги или МФЦ установить запрет на заключение договора связи от своего имени. Снять запрет можно только лично в МФЦ.

Операторы связи обязаны будут до оформления договора проверять наличие у человека такого запрета.

- Запретилипередавать личные сим-карты посторонним

С 1 сентября пользоваться сим-картой вправе только владелец, а передавать ее можно лишь близким родственникам. Это очередная мера борьбы с телефонными мошенниками.

За передачу номера в пользование другому лицу человека через суд могут оштрафовать на 30 000-50 000. Не считается нарушением, если человек бесплатно и ненадолго даст свой телефон, например для личного звонка.

10.Можно отказаться от спам-звонков

С 1 сентября абоненты могут отказаться от массовых телефонных вызовов. Порядок отказа утвердит правительство.

Операторы связи обязаны будут определять бизнес-номера, которые принадлежат компаниям и ИП, чтобы пользователи знали, кто им звонит.

11.Установить и снять самозапрет на кредиты можно и в МФЦ

Все центры «Мои документы» должны принимать заявления об установлении и снятии самозапрета на получение кредитов. С собой надо взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Увеличилигоспошлиныза выдачу водительских прав и номеров

С 1 сентября придется больше платить за выдачу прав, регистрацию машины и другие юридические действия, связанные с авто. Это первое повышение водительских пошлин с 2014 года.

И это ещё не все новшества! Познакомиться с остальными приглашаем к нам, в Центральную районную библиотеку имени Л. Иванова.

Наш адрес: г. Тюкалинск, ул. Ленина,30;

Email: tukalinkalib@mail. ru;

Сайт: tukalinsklib.ru;

Тел.: 8(381 76) 2-14-62

Материал взят из открытых источников сети Интернет

В условиях современного правового государства возрастает роль закона, происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и страны в целом. Поэтому, приоритетным направлением в деятельности для российских библиотек стали правовая информатизация и обеспечение доступа граждан к правовой информации, потребность в которой в сегодняшней России огромна. Предлагаем вашему вниманию виртуальный день информации. Для вас: видео-экскурсия по Центру правовой информации «Право.Закон.Библиотека», библиографический обзор «Права человека – гарантия государства», викторина «Я знаю свои права».

Главное меню

В 1999 году Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 24.05.1999 №205-п Тюкалинской центральной библиотеке присвоено имя писателя

Иванова Леонида Ивановича

Оцените нашу работу

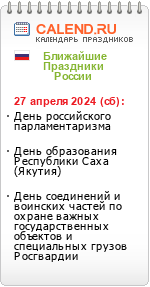

Календарь событий

Мы ВКонтакте

Мы в Одноклассниках

Понравилось у нас?

Чтобы оценить УСЛОВИЯ предоставления услуг наведите камеру Вашего телефона и сканируйте QR-код.

Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке:

https://bus.gov.ru/qrcode/

rate/380809

Перейдя по ссылке Вы сможете оценить условия оказания услуг и оставить свое предложения.

Ваша оценка поможет нам стать лучше и убедиться, что все хорошо!