Новости и события

Зоя Анатольевна Космодемьянская

(13 сентября 1923 – 29 ноября 1941)

Герой Советского Союза

Её звали Зоя

Так сложилось, что русская земля в любом поколении воспитывает героев, которые в тяжкие времена становятся на её защиту. Великая Отечественная война стала одним из таких испытаний, где проверяется верность и преданность Родине. Отстаивать своё право на жизнь и свободу готовы были все от мала до велика. Одним из примеров тому может послужить подвиг совершенной под Москвой, юной Зоей Космодемьянской.

В1941 году Зоя окончила школу, планировала поступить в Литературный институт, но началась Великая Отечественная война, и Зоя вместе с другими такими же молодыми людьми вступила в отряд диверсантов, для действия в тылу врага: минировать дороги, поджигать здания, где находятся враги.

Надо сказать, что все молодые люди вступившие на путь диверсантов знали, что, скорее всего они могут погибнуть, но тем не менее это не напугало не Зою, не ее друзей.

Морозной ночью 27 ноября Зоя Космодемьянская в составе своей диверсионной группы приступила к выполнению боевой задачи. Она организовала поджог трех домов в деревне Петрищево, один из которых использовался немцами как узел связи. Также юной комсомолкой была уничтожена конюшня с выводом из строя лошадей. Вооруженная бутылками с зажигательной смесью, пистолетом боевой подруги без самовзвода (свой револьвер она перед выходом отдала подруге, как более надежное оружие), разминувшись с товарищами по группе, на жутком морозе, не имея стоянки в лесу, самостоятельно приняла решение в одиночку продолжить поджог зимних квартир личного состава военнослужащих вермахта.

В семь часов вечера 28 ноября при попытке поджечь сарай, по шуму, поднятому жителем Свиридовым, Зоя Космодемьянская была схвачена немцами. В допросах и последующих зверских пытках, по свидетельствам очевидцев, участвовали солдаты и офицеры 332-го пехотного полка вермахта. На допросе Зоя назвалась Таней и не говорила ничего определенного. Тогда Космодемьянскую, 18-летнюю девушку раздели догола и пороли ремнями. После избиения ее часами босыми ногами водили на мороз, мороз был такой силы, что часовой периодически грелся в теплом помещении и изредка, заводил Зою в помещение. Известно, что Зоя получила сильнейшее обморожение ног, проявление которого было видно уже спустя короткое время.

Утром Зою казнили через повешение на глазах у военнослужащих вермахта и жителей Петрищево. Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца и неоднократно подвергалось надругательствам солдат вермахта, проходившим через деревню. А под Новый год (1942) ее тело раздели и снова надругались, исколов ножами и отрезав грудь.

После того, как село было освобождено советскими войсками, местные жители рассказали правду о тех страшных событиях. Свидетели были поражены мужеством хрупкой девушки, которая даже при страшных пытках не выдала себя и своих товарищей. Девушку похоронили в селе Петрищево.

А весной 1942 её прах перенесли на Новодевичье кладбище. В 1954-м году на могиле был установлен монумент. Здесь, как утверждали близкие, Зоя была очень похожа на себя. Такая же волевая, решительная и вдохновлённая. В 80-х памятник поменяли на новый, несмотря на любые перемены, цветы на могиле у отважной партизанки всегда живые.

В тот же день, 29 ноября, в 10 километрах от деревни Петрищево, близ деревни Головково на иве была повешена другая диверсантка – 22-летняя Вера Волошина, ее группа попала в засаду боевого охранения и, не имея серьезного вооружения, была рассеяна, а сама она – схвачена. Веру жестоко и зверски пытали, избивали, пытаясь узнать боевую задачу группы, но она, проявляя удивительное мужество и героизм, показания, нужные немцам, так и не дала. На самой казни отважная девушка также произнесла краткую пламенную речь:

– Вы пришли в нашу страну и найдёте здесь свою смерть! Москву вам не взять… Прощай, Родина! Смерть фашизму!

«Время выбрало нас»: сейчас часто можно слышать это философское выражение, за ним — сотни, миллионы людских судеб, человеческих жизней тех, кто испытал сполна на себе жернова истории. В разные годы лихолетья не мы, но именно время выбирает нас и то место, где ты должен отдать своей Родине долг сполна, а может, и сверх того, как это сделали Зоя, Вера и еще тысячи неизвестных нам людей. А в 1942 году наши рабочие тыловики и фронтовики писали лозунг – «За Зою!», на самолетах и на броне танков и с ее именем шли в бой, или совершали трудовые подвиги.

Священная задача выживших – помнить тех, кого выбрало время!

Всероссийский день трезвости — это возможность напомнить обществу о том, каким ценным является здоровье. Основной целью проведения Дня трезвости является призыв общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни - одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.

"Поступь алкоголизма мягка, бесшумна и очень последовательна, как поступь крадущегося тигра. Веселые компании, душевные разговоры "за жизнь", коктейль или бокал пива... Подумаешь, выпил рюмочку или две. Но потом счет идет уже на литры, к пиву и легкому вину подключается крепкий алкоголь, и вот уже ваша жизнь летит в пасть дракона, имя которому алкоголизм. Дракон этот о трех головах: одна водочная, другая винная, третья пивная и слабоалкогольная. И если хоть одна голова вас прикусит, остальные две - съедят с потрохами".

Почему и как становятся алкоголиками? Газета утверждает: все пьющие говорят одно и то же. Что им плохо, тяжело, а когда выпивают, становится легче… Значит, основная причина зависимости от "спасительного" Зеленого Змия - психологическая: отрицание или преуменьшение проблемы. "Изрядно выпив на выходных, ты потом живешь трезвым до пятницы, а значит какой же ты алкоголик. Ты нормально работаешь, социально активен. На самом деле ты пребываешь в цикле опасной зависимости, просто этот цикл у всех разный, кому-то достаточно нескольких дней, чтобы оказаться в лапах дракона, кто-то попадается за неделю, большинству удается продержаться дольше, но если продолжать поддаваться соблазну - цикл зависимости обязательно замкнется".

Отказавшись от алкоголя, люди начинают формировать в себе новую личность, с каждым годом трезвости убеждаясь, что выбрали правильный путь".

За последние 10 лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма. Идёт неуклонное снижение числа случаев заболевания алкоголизмом: по отравлениям, по психозам и по обращаемости за наркологической помощью. В России снизилось количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год с 18 до 9,5 литра.

День трезвости - праздник, который следует проводить, сохраняя трезвость рассудка, радуясь возможности общения с близкими и стремясь сделать так, чтобы трезвость стала естественным состоянием каждый день в году. Ведь только трезвый человек может быть успешным, счастливым и иметь крепкую семью. Отказываясь от употребления алкоголя, мы сможем сделать нацию более здоровой и сильной.

Материал подготовлен на основании открытых Интернет источников.

Первого сентября библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в мероприятиях, организованных совместно с учебными заведениями города и школами района, организовав День открытых дверей, посвящённый Дню знаний. В ходе праздника «День знаний в Тюкалинске» на площади КДЦ «Сибирь» для учащихся учебных заведений центральной районной проведена акция «Запишись в библиотеку». Центральной детской библиотекой организована акция-поздравление «Мы пошли сегодня в школу», участники которой на символическом банере оставляли свои поздравления, пожелания, для педагогов, одноклассников и друзей. В библиотеках – филиалах прошли: экскурсии, развлекательные игровые программы «День знаний» (Атрачинская библиотека), «Полёт в страну знаний» (Ново-Кошкульская библиотека), «Снова в школу» (Карбаиновская библиотека); квест-игра «Морское путешествие в страну знаний» (Никольская библиотека); беседа «Как учились на Руси» (Нагибинская библиотека) и другие. В виртуальном формате на сайтах библиотек размещена поздравительная открытка. Центральной районной библиотекой опубликована информация о том, какие изменения ждут школьников в новом учебном году, а также даны полезные и интересные образовательные ресурсы, которые пригодятся в учёбе. Атрачинская библиотека предлагает ответить на вопросы онлайн-квеста «Школьная вселенная».

Прошёл цикл мероприятий в рамках Международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября центральной районной библиотекой организована районная акция памяти «Помнить, значит быть готовым к защите». В библиотеках – филиалах прошли: часы памяти: «Мы помним тебя, Беслан» (Малиновская библиотека), «Террориз: события и факты» (Нагибинская библиотека); презентация книжной выставки «Терроризм – угроза обществу» (Ново-Кошкульская библиотека), и другие. В виртуальном режиме на сайтах библиотек размещён информационный и видеоматериал.

3 сентября, в день окончания Второй Мировой войны, Центральной районной библиотекой на сайте размещён видеоролик об участии тюкалинцев в битве за Дальний Восток «Дальневосточный финал». В библиотеках-филиалах прошла акция «Цветы памяти». Центральной районной библиотекой, в рамках проекта «Есть такая профессия – Родину защищать», опубликован информационный материал ко Дню российской гвардии.

В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла Неделя молодого избирателя «Моё будущее в моём голосе!». Центральной районной библиотекой организована районная акция «Голосуй за будущее!». Для десятиклассников МОБУ «Гимназия г. Тюкалинска» проведен «Урок избирательной лингвистики», на котором ребята не только проявили, но и пополнили свои знания в области избирательного права и избирательного процесса. С приветственным словом к присутствующим обратилась председатель Территориальной избирательной комиссии по Тюкалинскому району Омкой области Е. А. Шевченко. Центральной детской библиотекой для воспитанников БУ КЦСОН «Ивушка» проведен час гражданственности «Мы – россияне!», включивший в себя интерактивную игру и блиц-опрос «Что мы Родиной зовём», а также обзор книг «Моя Родина – Россия» серий «Хочу всё знать». «История России» и других. В Нагибинской библиотеке прошла презентация книжной выставки «Моя Россия – мой выбор», в Малиновской – беседа «Вам, будущие избиратели!».

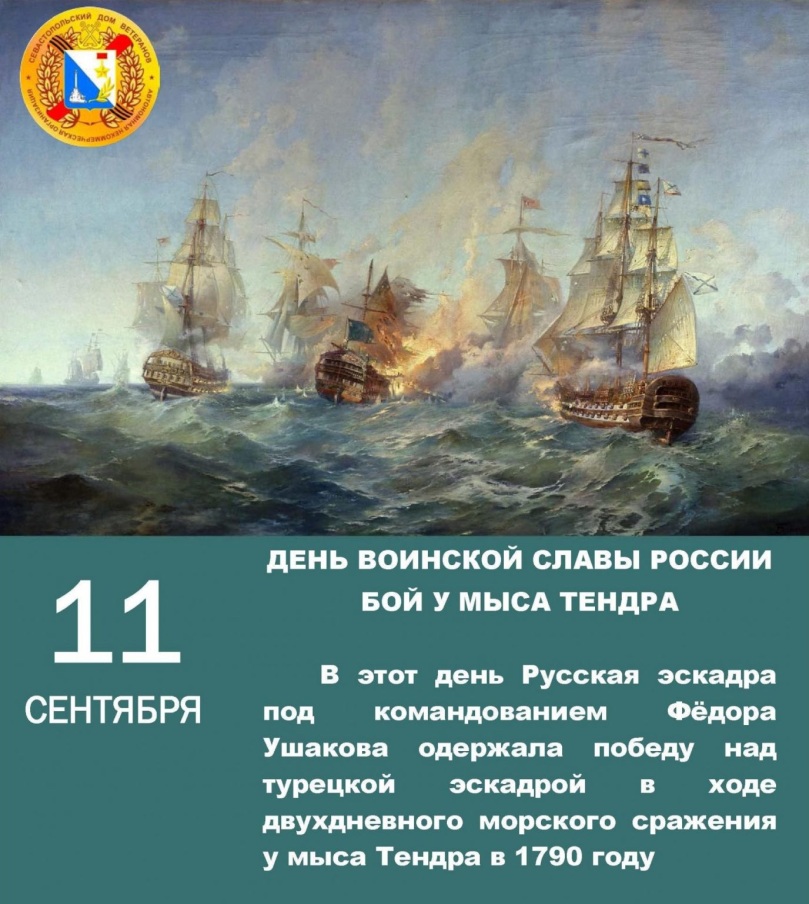

11 сентября отмечается - День победы русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). Эта победа обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. Для полного понятия значения этой славной победы нужно рассказать её предысторию.

В ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Крымское ханство стало самостоятельным, а затем Крымский полуостров стал частью России. Российская империя начала активно осваивать новые территории. В 1783 году на берегах Ахтиарской бухты началось строительство города и порта, ставшего главной базой русского флота на Чёрном море. Новый порт назвали Севастополем. Вскоре флот стал пополняться кораблями, построенными на верфях Херсона, нового города основанного вблизи устья Днепра. Херсон стал главным кораблестроительным центром на юге России. В 1784 году в Херсоне был спущен на воду первый линейный корабль Черноморского флота.

Усиление России на Черноморском побережье не нравилось Османской империи, подстрекаемые Францией с Англией, которые были заинтересованы в ослабление России, в августе 1787 года власти Турции предъявили русскому послу в Константинополе ультиматум с требованием вернуть им Крым обратно. Эти требования Петербург отверг. В начале сентября 1787 года турецкие власти без официального объявления войны арестовали русского посла, а турецкий флот вышел из Босфора в направлении Днепровско-Бугского лимана. Началась новая русско-турецкая война. К началу этой войны русский флот был значительно слабее османского. Военно-морские базы и судостроительная отрасль были в процессе создания. Не хватало необходимых запасов и материалов для постройки, вооружения, оснащения и ремонта кораблей. Черное море было ещё изучено слабо. Обширные территории Причерноморья были в то время одной из дальних окраин империи, которая была в процессе освоения. Не смотря на то что наш флот был очень слаб, и командовали им совсем не военные люди, эту войну в 1791 году Россия выиграла. Дело в том, что Главнокомандующий сухопутными и морскими силами на юге империи фельдмаршал князь Потёмкин разглядел в рядах старших офицеров талантливого Ушакова Федора Федоровича и оказал ему всяческую поддержку. В марте 1790 года Фёдор Ушаков назначен командующим Черноморским флотом. Под командованием этого человека была одержана победа у мыса Тендра. За два дня сражения Турция потеряла: убитыми и раненными около 5000 человек 700 человек были взяты в плен. Потери России составили: 21 человек был убит и 25 раненных. Русских флот не потерял ни одного корабля. Семь турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством.

Сражение у мыса Тендра. А. Блинков. 1955 год

Известен интересный факт этого сражения

Ушаков, верный своей тактике, выделил три фрегата в качестве маневренного резерва, а всеми остальными силами обрушился на противника.

Вынудив османский флот принять бой, моряки Ушакова уже первыми залпами сражения при Тендре расстроили боевую линию турок, после чего корабли противника один за одним стали выходить из артиллерийской дуэли.

Через два часа боя турецкий флот, получив серьёзные повреждения, начал отступление в полном составе. Преследование противника, начатое Ушаковым, прервало наступление темноты.

Утром следующего дня оказалось, что беглецы и преследователи стоят в непосредственной близости друг от друга. Больше того, русский фрегат «Амвросий Медиоланский» «заблудился» настолько, что оказался посреди строя турецких кораблей. Спасло русских моряков самообладание. Капитан Нелединский, командовавший «Амвросием», заметил, что турки на присутствие русского корабля никак не реагируют, приняв его за своего. Флаги и вымпелы на кораблях ещё не были подняты, что способствовало ошибке турок.

Нелединский суетиться не стал и, заняв место в строю турецких кораблей, продолжил следовать вместе с противником, постепенно отставая. Когда дистанция стала безопасной, фрегат поднял Андреевский флаг и поспешил вернуться к своим.

Победа эскадры Фёдора Ушакова в сражении при Тендре лишила турецкую армию помощи флота, что развязало руки Днепровской флотилии, сыгравшей важную роль при взятии Измаила в декабре 1790 года русскими войсками под командованием Александра Суворова.

Русско-турецкая война 1787–1791 года закончилась безоговорочной победой России, во многом предопределённой морскими победами русского флота под командованием Фёдора Ушакова.

Адмирал Федор Федорович Ушаков

10 сентября 2023 года - День Танковых войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Российские танковые войска остаются одной из основ сухопутных войск нашей страны. День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября, и в 2023 году это - 10 сентября. Такой порядок был заведён после реформы ещё советских праздников, которую провели в 1980 году, а до этого времени, начиная с 1946 года, этот праздник отмечался 11 сентября. Дата эта была выбрана не случайно, 11 сентября 1944 года, танковые войска Красной армии сыграли ключевую роль в Восточно-Карпатской операции, проводившуюся силами 1-го и 4-го Украинских фронтов. Страна отдавала должное всем танкистам и другим служащим танковых и механизированных войск, а также всем танкостроителям за их огромный вклад в общую победу.

Танковые войска прошли героический путь становления и развития: от легких танков со стрелковым вооружением до современных, оснащенных ракетно-пушечным вооружением; от отдельных броневых отрядов Красной Армии до танковых армий Великой Отечественной войны и современных формирований Вооруженных Сил Российской Федерации.

Современные танковые войска России - это три танковые бригады, две танковые дивизии и четыре танковых полка в составе мотострелковых дивизий в четырёх военных округах страны. Танковые батальоны, которые имеются в составе военно-морских сил - по одному батальону на каждый из четырёх российских флотов. Праздник День танкиста является праздником для работников машиностроительных заводов, выпускающих современные танки и другую механизированную военную технику.

Сегодня российские танкисты достойно продолжают героические традиции старших поколений, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Спецоперация в очередной раз показала, что пехота не может эффективно выполнять задачи без огневой поддержки танков. Это касается и открытой местности, и городов. Как и десятилетия назад, танковые подразделения громят противника, на всех направлениях военных действий.

В России очень много мужчин, прошедших службу в танковых частях и соединениях СА и ВС РФ. Наша библиотека поздравляет всех действующих и бывших танкистов, ветеранов службы, а также работников танкостроительной промышленности с Днем танкиста!!!

По традиции мы постарались подобрать для вас интересные факты об истории танковых войск

- Впервые в истории о танках говорил еще Леонардо да Винчи. В XV в. он описывал закрытые железные колесницы, которые смогут прорывать оборону противника.

- В России создание нового грозного оружия предвидел в своих трудах выдающийся военный теоретик генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин.

- Слово «танк» впервые было применено во время Первой Мировой войны, в 1915 году в британских войсках. В целях сокрытия проекта «по производству моторизованного оружия», в декабре 1915 года британская армия решила использовать название проекта – «водовоз», а позже, название было заменено на «резервуар - (tank)» , с тех пор, современные «сухопутные корабли» мы называем «танками».

- Бойцами Красной Армии впервые в марте 1919 г. были захвачены в качестве трофеев несколько французских танков «Рено FT-17». Из них и была создана первая в РККА танковая часть – броневой дивизион при Совете народных комиссаров Советской Украины.

- В 1920-е годы было выпущено несколько первых советских танков на базе французского «Рено». Все эти машины были именные. Первая называлась «Борец за свободу товарищ Ленин».

- В 1928 г. началось серийное производство первого советского танка МС-1 (Т-18). Всего было выпущено 959 машин данной конструкции, а в 1929 г. они впервые были применены в боях с китайскими милитаристами на КВЖД.

- Самым результативным советским танкистом в период Великой Отечественной войны был гвардии старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, уничтоживший 52 танка противника. 17 танкистов стали дважды Героями Советского Союза. За боевые заслуги 68 танковых бригад получили звание гвардейских, 112-ти присвоены почётные наименования, а 114 — награждены орденами.

- Союзники из США называли знаменитый советский танк Т-34 Микки Маусом - крышки башенных люков, расположенные на крыше, напоминали уши известного мышонка.

- В годы Великой Отечественной войны были женщины-танкисты. Их было всего 13 человек. Они были механиками-водителями и командирами танков. Кострикова Евгения Сергеевна командовала танковой ротой.

Бородинская битва - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.

Сражение при Бородино не привело к немедленному перелому в кампании 1812 года, поскольку закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска не смогли одержать решающую победу, достаточную для победы во всей кампании.

Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона.

Наполеон позднее писал в мемуарах: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и одержан наименьший успех».

Воспоминания Кутузова: «Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать».

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.

Бородинское сражение и сегодня остается памятником торжества русского оружия и важным событием истории России, в котором проявилась сила духа русского народа. А на месте битвы действует Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где расположены более 200 памятников и памятных мест.

О войне с Наполеоном написано множество книг, как научных, так и художественных, у нас в стране и за рубежом. Одним из признанных во всем мире исследователей эпохи Наполеона является Евгений Викторович Тарле - он написал несколько блестящих статей и монографий, среди которых биография Наполеона и «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год». Последняя вышла отдельной книгой 85 лет назад в 1938 году, книга стала пользоваться популярностью и библиографической редкостью. Обратим внимание на два факта. Первый: дата под текстом книги – 1938 год. То есть еще до войны с гитлеровской Германией. Второй: у Тарле писавшего в сталинские 1930 –е годы, сплошь идет «Россия» и «русский», без всяких намеков на советское и коммунистическое. «Нашествие Наполеона на Россию» вышла крайне своевременно, накануне, как оказалось, более грозного нашествия. Автор – историк, писатель, заранее внес свой посильный вклад в войну с немцами. Книга до сих пор может считаться классикой российской историографии. Это действительно одно из лучших исследований о войне 1812 года. Написана прекрасным языком, читается как великолепное художественное произведение. В книге дан подробный рассказ о нашествии наполеоновских войск на Россию, раскрыты все перипетии боевых действий в 1812 году.

Разговор о книге Евгения Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», следует закончить цитатой из эпилога: «Из всех покушавшихся на самостоятельность России, конечно, самым грозным врагом был именно Наполеон…» «…И русский народ сокрушил этого великана. Могут ли теперь великому русскому народы страшны фашистские хищники, поджигатели войн?..»

«…Читайте историю России, это очень полезное занятие!» - настойчиво и очень разумно советовал своим соотечественникам германский публицист Максимилиан Гарден…» Об этом совете забыли гитлеровцы, которых ждет такой же позорный конец».

Книга Евгения Тарле «Нашествие Наполеона на Россию» есть в фонде Центральной районной библиотеки.

Добро пожаловать!

В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» продолжена работа рамках реализации Плана календаря мероприятий по повышению финансовой грамотности на портале «Открытый бюджет Омской области». Центральной районной библиотекой организована акция «Защити свои деньги!», в онлайн-формате размещён урок финансовой грамотности «Как хранить и копить».

Центральная детская библиотека присоединилась к VII Международной акции «Книжка на ладошке-2023». Для воспитанников МБУ ДО «Детский сад №8» организован Литературный праздник, на котором ребята познакомились с жизнью и творчеством детской писательницы Ирины Гуриной, прослушали обзор книг серий «Познаём мир», «Познавательное чтение» и других, провели обсуждение прочитанных книг, а также поиграли в подвижные игры.

Омская областная библиотека для детей и юношества приглашает молодых читателей к участию в конкурсе видеороликов «Мой учитель», который проводится в Год педагога и наставника в России. На сайтах Малиновской, Ново-Кошкульской и ряда других библиотек опубликованы ссылки, перейдя по которым можно принять в нём участие.

Ряд мероприятий посвящён Дню российского кино. В Нагибинской библиотеке состоялся видео-просмотр «Кино, которое любишь», В Ново-Кошкульской библиотеке прошла познавательная игра «Путешествие в мир кино».

День писателя - юбиляра прошёл в рамках празднования 110-летнего юбилея со дня рождения известного российского писателя А. Б. Чаковского. На сайте Атрачинской библиотеки размещён видео-ролик о его жизни и творчестве.

С поражением Германии и ее союзников в Европе, Вторая мировая война не закончилась. Последним противником антигитлеровской коалиции оставалась Японская Империя, ожесточённо сражавшаяся с американцами на Тихоокеанском фронте. Японцы терпели поражения по всему театру военных действий, но сдаваться вовсе не собирались. Это очень походило на безумие обречённых: пилоты-камикадзе, одиночные подводные лодки, начинённые взрывчаткой, самураи с катанами, бросающиеся в рукопашную схватку с криком «Банзай!» Японские солдаты готовы были стоять насмерть за своего императора и загубить ещё множество жизней.

Помочь «склонить Японию к миру» мог только Советский Союз. Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ СССР в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии.

В составе всех трех фронтов: 1 – го Дальневосточного, 2 – го Дальневосточного и Забайкальского воевало около 10 тысяч солдат из Омской области. Более трех сот человек из Тюкалинского и Солдатского районов. Знакомитесь на сайте библиотеки с героями дальневосточниками в ролике «Дальневосточный финал»

Главное меню

В 1999 году Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 24.05.1999 №205-п Тюкалинской центральной библиотеке присвоено имя писателя

Иванова Леонида Ивановича

Оцените нашу работу

Календарь событий

Мы ВКонтакте

Мы в Одноклассниках

Понравилось у нас?

Чтобы оценить УСЛОВИЯ предоставления услуг наведите камеру Вашего телефона и сканируйте QR-код.

Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке:

https://bus.gov.ru/qrcode/

rate/380809

Перейдя по ссылке Вы сможете оценить условия оказания услуг и оставить свое предложения.

Ваша оценка поможет нам стать лучше и убедиться, что все хорошо!